在一次教育創業的路演(Roadshow,指在公共場所進行演說向他人推介產品)上,一個創業團隊是這樣開場的:「我們那裡的教育相當落後。我們去當地的小學裡跟五年級的學生交流,發現他們連毛澤東是誰、二戰是什麼都不知道,而城裡的同齡孩子早就知道這些了。」當時另一個教育創業團隊坐在我旁邊,他們對我說:「我們那裡也是這樣,資訊太閉塞了。而且更糟糕的是,我們那裡的孩子真的不肯動腦子,一點都不愛獨立思考。」

這讓我想起了2008年我看過的一部紀錄片。我已經忘記那部片子的主題是什麼,但是其中有一段鏡頭我卻記憶猶新:在一個雲南的村寨,一個當地的孩子蹲在山路邊低頭玩石子,一個志願者蹲在他旁邊問那個孩子:「你知道奧運會嗎?」 孩子搖搖頭,繼續低著頭玩石子。志願者又問:「那你知道劉翔嗎?」 孩子把身子扭到一邊,頭更低了,還是玩著石子。志願者仰頭面向攝影機做了一個無奈的表情。我記得當時自己身上湧起了好一陣尷尬,心裡只有一個問題:那個蹲在地上玩石子的孩子為什麼一定要知道劉翔是誰?

(備註:劉翔,亞洲田徑史上第一個集奧運會冠軍、室內室外世錦賽冠軍、國際田聯大獎賽總決賽冠軍運動員。不用懷疑,這條資料也是小編搜尋才知道的)

有人可能會說,奧運會是舉國盛事,劉翔是中國的驕傲,作為一個中國人當然應該知道。可是你覺得這樣的宏大敘事對孩子們會有吸引力嗎?接著有人可能會說,就算沒吸引力,但是這些內容考試肯定是要考的,知道了沒壞處。可是既然沒有吸引力,我們又有什麼理由指責孩子們不認真學習呢?或者更釜底抽薪地問一句:

如果一個內容對學習者既沒有用,又沒有興趣,那麼他們為什麼要學呢?

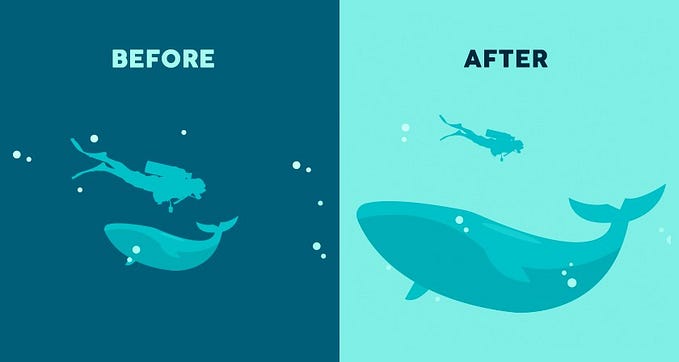

愛因斯坦說「興趣是最好的老師」。引發了學習者的興趣,他們就能更持久、更專注、更主動地學習,因而知識技能就會掌握地更好,應用知識技能解決生活中實際問題的能力就會更強,於是學習者就能在學習的過程中獲得更多的成就感,因而對學習就會更加有興趣 ⋯⋯這是一個正向的迴圈過程。能夠引發學習者興趣的學習內容,一定是與他們的生活和未來有關的、有用的知識、技能、思想,有助於解決他們在生活中面臨的問題,有助於培養學習者的好奇心和持續學習的能力。

2008年那年想必各地下鄉普及奧運知識的各類志願團隊特別多。我見過一支團隊是這麼做的:他們給孩子們播放了奧運宣傳片,然後展示了列印出來的一些中國優秀運動員的照片,並一一做了介紹。接下來,他們組織孩子們做起了遊戲。一組孩子模擬某一項運動,另一組的孩子大聲說出一個參加這項運動比賽的中國運動員的名字。答對最多的那個組還有獎品。現場很熱鬧,孩子們喊得很大聲,拿到獎品的時候也顯得很開心。

嗯~~這種方式看起來是不是很有趣?但是,問題還是那個問題:為什麼這些孩子們一定要知道奧運會,一定要知道劉翔是誰呢?

從本質而言,這樣看似有趣的方式就像是一層糖衣,裡面包裹著的是對學習者毫無用處,甚至厭惡的學習內容。

上課很無聊是嗎?老師們努力講段子,每15分鐘來一次小遊戲。思道修課(備註:「思想道德修養與法律基礎實踐課」的簡稱)一直聽老師講大道理你不喜歡是吧,那就組織活潑熱烈的討論會,論「我們是怎樣,中國就會怎樣」。革命史背不下來是吧,那就配插圖配視頻,讓第一代黨和國家領導人現身說法,幫你梳理那段複雜坎坷的歷程。數學很難學是不是,那就在平板電腦上開發一款遊戲,讓你在闖關活動中不知不覺地記住了公式,答對了題目還有獎呢!

哈佛大學的珀金斯教授在其著作《為未知而教,為未來而學》中舉過一個更有意思,也更具反思價值的例子。作者講到他看到過一個老師組織學生用跳舞的方式來學習細胞的「有絲分裂」。學生從教材裡寫的有絲分裂的各個步驟中提取線索,自己來編舞,用肢體語言來表現枯燥的、教條式的生物知識。這看起來是一種很好的課堂教學實踐創新。但是作者指出,這種方式的確有助於學生記憶和理解有絲分裂這個知識點,但卻沒有回應一個根本性的問題:學習有絲分裂和學生的生活和未來到底有什麼聯繫?我替作者再追問一句:假設有絲分裂的知識真的對學生有意義,那麼這個活動除了有助於學生記憶這個知識點,是怎樣幫助他們應用到真實的生活和可能的未來中去的呢?

回想一下,我們是不是都聽過、見過,甚至參與過類似的教學實踐,並為之叫好,僅僅是因為它在形式上更新穎,能引發學習者(和我們自己)的興趣 — — 甚至都不一定是興趣,而是一時的樂趣 — — 而忽略了它在教學目標上是否有所突破,是否為學習者帶去了實際的益處。

一些教育創業團隊出現的問題正在於此。他們希望借助新穎的教學方式和技術去解決教育不公平的問題,他們設計了精巧的教具、精美的課件、生動有趣的課程,在帶給孩子們歡樂和視野的同時,卻並沒有在深層次上影響孩子們的學習動機,提升他們將知識應用於實踐的能力。這些團隊原本有機會去從事真正的教育,卻有意無意地做起了包裹糖衣的粉飾性教育。

2006年我和同事去藏區三大文化中心之一的德格做教育調查。當地的輟學現象非常嚴重,以至於每年開學的時候為了應對上級檢查,全縣各級官員都有一個共同的工作任務:動員適齡兒童入學,俗稱「抓生」。在對縣政府主管教育的官員進行訪談時,我們發現了一個有趣的現象。對於當地的教育現狀,漢族教育官員認為原因是:「藏族人就是不愛學習,目光短淺狹隘,國家那麼好的政策,上學不要錢,人家內地還有那麼多好心人捐了這麼些個書啊本子啊,多大的支持,就是不好好學」。但是藏族教育官員給了我們完全不同的視角,一言以蔽之,「學出來了也沒用」。

當我們上山去實地走訪了幾所學校後,果然看到了大量的內地捐贈圖書堆放在屋子裡,很多連拆都沒拆過。我隨手翻開一本,立刻就明白了為什麼。所有的書都只有漢文,開篇第一課介紹的是天安門廣場,第二課講的是交通規則。何謂權力對教育的壟斷,何謂教育是對國民的一種規訓,何謂發達地區對欠發達地區的霸權,都在這些「知識」和「愛心」裡了。在這種情況下,我們有什麼理由認為他們是不熱愛學習的?我們有什麼理由要求他們一定要知道世界冠軍劉翔,而不是作為藏族文化中心的家鄉呢?

好奇心是人類的本能,沒有人是不愛學習,不愛思考,沒有好奇心的。作為教育工作者,我們必須不斷反思和檢視:學習的內容和學習者的真實生活有什麼關係?和他們要應對的問題和未來有什麼聯結?在學習環境中我們可以提供怎樣的支援,去激發孩子們學習的內在動力,幫助他們克服學習過程中的種種障礙,發現和發展他們的優勢與特長?

對於真正的教育工作者而言,正確的問題不是 「孩子們為什麼不熱愛學習」,更不是 「他們這樣還能熱愛學習嗎?」

而是 「孩子們為什麼要學習?」

以及 「我們應該如何讓孩子們愛上學習?」

——彩蛋 — —

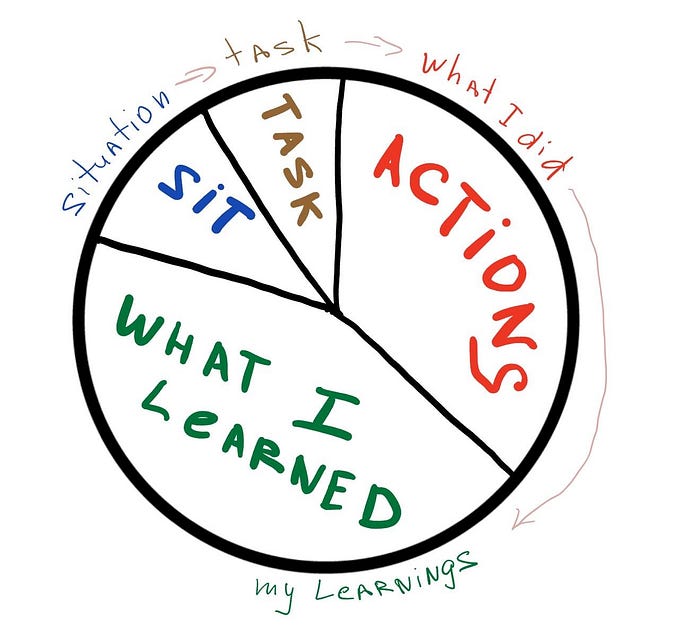

社會化學習的成果應該體現在:幫助學習者們理解和實踐

Aha社會創新學院

Aha,創新催生公民 教育通向自由

我們的公號文章皆為原創,探討 「社會創新、教育創業、社會投資」等主題。我們希望透過這些文章,呈現Aha在這些領域內思想的深度、視野的廣度,和對行業發展的前瞻。希望讀者們可以從中獲得實踐上的啟發,並享受閱讀和分享時帶來的快樂。

微博:新浪@Aha社會創新學院

微信:AhaSchool

聯繫郵箱:info@ahaschool.cn