ColaborAmerica 2018: OLHAR PARA O TODO

O mundo está mudando e isso não é novidade para ninguém. Vivemos transformações profundas na maneira como produzimos, consumimos, aprendemos, financiamos e nos relacionamos. Essas mudanças são estudadas e vividas por vários pontos de vista.

Alguns dizem que estamos vivendo a quarta revolução industrial. A primeira foi marcada pela invenção da máquina a vapor; a segunda teve a chegada da eletricidade; a terceira foi a revolução digital; e agora vivemos a era da inteligência artificial, da engenharia genética, da robótica, prototipação rápida e muitas outras tecnologias emergentes.

“Nunca houve na história da humanidade um momento tão promissor e, ao mesmo tempo, tão perigoso”, diz o professor Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, em seu livro “A quarta revolução industrial”.

A afirmação faz sentido. Ao mesmo tempo que essas tecnologias podem criar sistemas mais rápidos, baratos e eficientes, também pode aumentar as desigualdades e deteriorar nosso modo de vida. Não parece que estamos mais vivendo uma época de mudanças, mas sim uma mudança de época.

O mundo está mudando, sim, mas ele sempre esteve mudando cada vez mais rápido. Mas alguns momentos trazem transformações mais profundas e estruturais. Não é como se estivéssemos apenas escrevendo novas linhas em um capítulo da nossa história. Estamos virando a página e mudando de capítulo. É uma transição de paradigma.

A revolução industrial surgiu como uma resposta às perguntas específicas de um tempo e um lugar. A partir da necessidade de se gerar riqueza e acesso muito rápido para muita gente, emergiu o paradigma industrial.

Outras sociedades seguiram, a partir de suas experiências próprias, por caminhos diferentes, mas é inegável que o pensamento industrial foi bem sucedido em tomar o mundo globalizado.

O paradigma industrial é muito mais do que uma forma de produzir bens e serviços. Ele é uma maneira de enxergar o mundo e operar nele. Está espalhado pelo nosso sistema educacional, prisional, político, empresarial, de saúde, segurança e guia praticamente todos os aspectos da nossa vida em conjunto.

A ideia primordial é pegar toda a complexidade do mundo e trancá-la em cadeias de comando e controle para gerar padronização, o que garante escalabilidade e replicabilidade. Assim, a humanidade pôde pisar no acelerador.

Nesse paradigma, o ser humano é reduzido a uma engrenagem pequena o suficiente para que o impacto de uma pessoa no resultado final das coisas não seja significativo, além de simples o suficiente para que toda pessoa seja substituível. Hoje em dia está fácil falar mal do paradigma industrial como se ele em si guardasse juízo de valor, fosse do bem ou do mal, mas não é o caso. Foi uma resposta de um tempo específico aos desafios daquele tempo.

Mas, como sempre, o mundo mudou. As perguntas mudaram e as respostas também precisam mudar. Já produzimos mais comida do que somos capazes de comer e mais energia do que precisamos para viver. Os desafios hoje estão muito mais ligados à distribuição, democratização e qualidade de acesso do que aumento da velocidade de crescimento. Independente de ser bom ou ruim, o paradigma industrial está em xeque. O que nasce em seu lugar? É difícil dizer. Aqueles que vivem imersos no seu tempo sempre terão dificuldade em defini-lo. Podemos buscar algumas pistas.

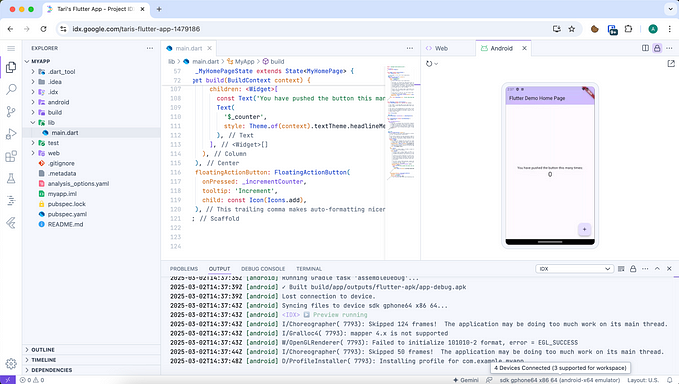

Em meados de 1999 foi fundado o Napster, primeiro programa de computador que permitia a qualquer um compartilhar suas músicas na internet com desconhecidos. Assim que o Napster entrou no ar, a indústria fonográfica americana percebeu o risco que aquilo representava para seu modelo de negócios e iniciou uma guerra jurídica.

O Napster foi então fechado em janeiro de 2001, apenas um ano e meio depois de seu lançamento. Tinha, àquela altura, 52 milhões de usuários ativos. Essas 52 milhões de pessoas construíram juntas a maior biblioteca de conteúdo já criada na história da humanidade. Totalmente de graça.

É possível matar o Napster, mas não é possível matar a ideia que ele representava. Depois dele, incontáveis projetos apareceram baseados no compartilhamento entre pessoas (P2P), como por exemplo a Wikipedia, e indústrias inteiras foram reviradas de cabeça para baixo, inclusive a indústria fonográfica. Está nascendo um paradigma da sociedade conectada em rede.

Agora o valor não está mais na acumulação de ativos dentro das cadeias fechadas de comando e controle, mas nas possibilidades que surgem a partir das conexões de agentes únicos. Seres humanos deixam de ser engrenagens e passam a ser valorizados pela contribuição que podem trazer para cada processo a partir de suas experiências únicas.

Ressurge então um chamado para o autoconhecimento e para uma exploração profunda da consciência. Revisitamos os aspectos que dão sentido à nossa existência em busca de recriar seus significados: família, trabalho, dinheiro, sucesso, saúde… O ser humano que não é mais engrenagem descobre um universo dentro de si, infinito em possibilidades. Abre-se a porta que leva a uma jornada para dentro, ora coletiva, ora individual, muitas vezes buscando inspiração e sabedoria nas culturas tradicionais e nos conhecimentos ancestrais. O propósito é o que movimenta a rede.

Mas o que, afinal, é rede? Essa palavra da moda, tão usada e tão pouco entendida. É muito mais simples do que parece. Rede é tudo aquilo que tem conexões. A cadeia alimentar é uma rede. O sistema de geração e distribuição de energia elétrica é uma rede. As interações entre os órgãos do seu corpo é uma rede. Um cardume de peixes, uma manada de elefantes, a internet, um grupo de amigos, o mercado internacional. São apenas redes diferentes.

Por que, então, essa palavra se torna cada vez mais relevante?

Nos últimos séculos nos especializamos em entender cada peça que forma o nosso mundo. O pensamento mecanicista, cartesiano e fragmentado nos permitiu estudar em detalhes o funcionamento de cada componente do universo.

Chegamos a um nível de conhecimento extraordinário. Só há um problema: descobrimos como cada coisa funciona, mas não entendemos a interação entre elas. Não sabemos “remontar o quebra-cabeças”. É como se tivéssemos bilhões de peças de carro no nosso jardim e uma compreensão profunda sobre o funcionamento de cada uma delas, mas nos falta o desenho esquemático que nos permite montar o carro.

É daí que emerge a ciência de redes. Um novo arcabouço teórico que explora justamente a conexão entre essas diferentes partes em busca de entender o todo. A ciência de redes revela as propriedades das redes observadas na natureza para que possamos entender a complexidade dos sistemas que formam o nosso mundo. A partir disso, podemos começar a projetar nossas próprias redes.

A visão sistêmica destravada por esse pensamento de redes começa a transformar os modelos de negócios. Indústrias inteiras serão reviradas de ponta-cabeça nos próximos anos. Quem não souber navegar nesse ambiente, ficará para trás. Precisamos falar sobre o futuro do trabalho e redescobrir o próprio significado de trabalho.

Quando se fala em automação e substituição do trabalho, quase todos pensam em grandes robôs construindo carros ou qualquer outro bem de consumo. Com isso em mente, normalmente surge o argumento de que criaremos novos tipos de trabalho, novos empregos e novas possibilidades. Aliás, estamos fazendo isso há muito tempo.

Você pode achar que já passamos por isso. Não passamos. Dessa vez é diferente.

A raiz dessa diferença está no propósito genérico. Robôs industriais substituem músculos humanos no trabalho mecânico com muito mais precisão, velocidade e confiabilidade. Uma planilha do Excel também substitui cérebros humanos pelos mesmos motivos. Mas esses exemplos são extremamente especializados e não têm nenhuma leitura do mundo ao seu redor.

Agora chegamos ao ponto de criar máquinas e algoritmos, músculos e cérebros, que conseguem atuar em uma miríade de funções. Conseguem ler o mundo ao seu redor e se adaptar a ele. Não têm mais propósito específico, e sim genérico. Isso muda tudo.

Nos 12 mil anos percorridos desde a revolução agrícola, a humanidade vem percorrendo um caminho mais ou menos linear de substituição do trabalho humano pelo trabalho não-humano. Primeiro fizemos isso com o trabalho animal, depois mecanismos e então as máquinas — cada vez mais sofisticadas.

Esse percurso teve erros e acertos, mas caminhamos mais ou menos nessa mesma direção. No fim desse percurso há um farol, uma utopia: as máquinas produzem tudo aquilo que precisamos enquanto os humanos se dedicam às coisas que nos trazem conhecimento, felicidade e prazer.

Ao lado desse farol está um outro farol. Uma distopia. Um mundo em que as máquinas produzem tudo aquilo que precisamos, mas o controle sobre essas máquinas e sobre a produção está nas mãos de poucos. É uma sociedade de controle e opressão total. Não estamos mais falando apenas do dono da fábrica que controla os meios, mas de poucas pessoas controlando todos os aspectos da vida humana na Terra.

Milhares de anos atrás estávamos tão distantes, mas tão distantes dessa utopia que os dois faróis pareciam próximos. O caminho para os dois parecia o mesmo. A humanidade veio caminhando, viajando em sua nave, seguindo nessa direção geral.

Mas estamos chegando perto. Perigosamente perto. Os dois faróis, o da utopia e o da distopia, já são visíveis no horizonte e estão bem separados. O caminho para um é drasticamente diferente do caminho para o outro. Toda decisão a partir de agora importa como nunca! Cada escolha ajuda a empurrar a nossa nave em uma direção ou na outra.

É por isso que acreditamos que é necessário lutar para que a nave da humanidade siga no caminho que prioriza o coletivo — os seres humanos, as outras formas de vida e o próprio planeta. Mas essa tarefa não é simples. É preciso entender esses caminhos, ter visão de longo prazo e enxergar muito além das nossas perspectivas individuais.

Imagine por um minuto que essa nave é real. Imagine que cem pessoas são colocadas dentro de uma nave espacial e lançadas ao espaço com recursos renováveis, porém limitados. Provavelmente essas pessoas se sentariam juntas para definir qual deveria ser o modelo de gestão desses recursos, os mecanismos de tomada de decisão e muito mais. Os tripulantes estariam unidos para combater qualquer tipo de atitude que implicasse na destruição da nave.

O problema é justamente que a nave é real. Essa é exatamente a nossa situação. Estamos todos em uma pedaço de pedra que está pegando fogo por dentro e girando ao redor do Sol, indo do nada a lugar nenhum. A Terra é a nossa nave e é a única que temos. Por que, então, estamos a destruindo? Parece que temos um problema de escala.

A nossa nave é tão grande do ponto de vista de um ser humano que se torna impossível perceber a distância entre uma ação individual e a sua consequência final, assim como a diferença entre a minha ação individual e a soma das nossas ações.

Quando uma pessoa joga um canudo de plástico no chão, a distância que esse canudo percorre até impactar a vida marinha é tão grande que é difícil de ser imaginada. Da mesma forma, é praticamente impossível um ser humano perceber que podemos destruir a atmosfera, afinal, ela envolve a tudo e a todos!

A interdependência entre todos os seres é o princípio organizador da vida na Terra e o fator central para a evolução da vida. Quando deixamos de entender que dependemos uns dos outros para evoluir, rompemos o ciclo virtuoso de geração de energia e serviços ecossistêmicos que o planeta criou, através da tentativa e erro, nestes últimos 4,8 bilhões de anos. A percepção de que somos parte de um sistema maior e totalmente interdependente é crucial para construirmos os próximos cem anos de convivência — e sobrevivência — na nossa nave.

A única maneira de influenciar o caminho da nossa nave é entender as coisas a partir de outras escalas, de outros pontos de vista. Precisamos montar o quebra-cabeças. Precisamos entender a relação maior entre as coisas. Precisamos olhar para o todo.

Para isso, o ColaborAmerica convida diferentes pessoas, projetos e pontos de vista a discutirem sobre o nosso mundo. Nenhum de nós pode ter, sozinho, a visão completa. “Eu preciso do outro para olhar para o todo.” ●

Esse texto é assinado por Téo Benjamin e toda a equipe de curadoria do ColaborAmerica 2018.