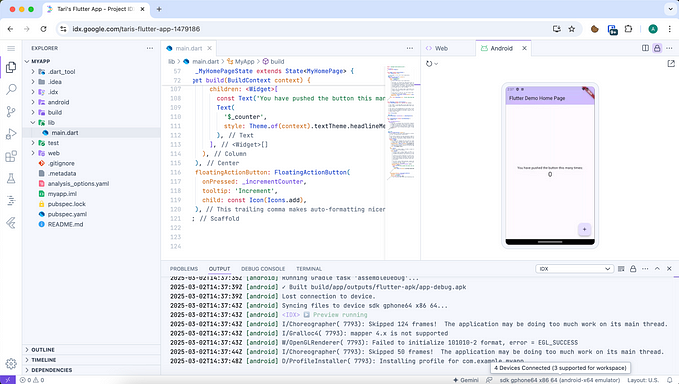

「到底該不該留下他?」淺談人才價值金字塔

「我該花多少精力在這個人才身上?」

「我還能不能留下他?」

「我應該在哪個層面 coach 我的 member?」

在新創公司,人才就是整個公司的核心,攘外必先安內,緊密且有高度信任感的團隊才有可能一起對外打拼一場又一場的勝仗,但正因為人才如此重要,該怎麼好好的衡量、留才、管理常常是管理者最頭痛的關鍵,尤其是針對工程人才,不但掌握公司的關鍵技術,更常常是公司能力最強的夥伴,但同時要顧慮的事情也最多,如何好好的讓人才留下並與公司在同一個維度上努力就是好的管理者的課題了。

在留才用才上的標準,我認為可以分成金字塔的三個維度:能力、文化、動機,順序由下至上。每個人才通常都是在不同的層級上有課題要處理,我認為重要的是要先分辨出現在你們正在哪個維度上溝通,身為管理者也必須要判斷該人才在其他維度上的表現,是否有符合你或公司的標準。一定是先從最下層級的問題開始處理,才慢慢往上。

Competence 能力

能力可以廣義的定義為:人才的實力與公司給他的職位期待符合程度,這包含硬實力與軟實力。硬實力大家應該都能理解,以軟體工程團隊來說就是運用軟體知識打造出穩定的產品的能力,這邊我比較想提的是軟實力,我認為軟實力也應該被包含在能力的環節裡,最有代表性的能力就是溝通能力。很多人會把溝通放在文化需求裡,但其實只要你不是一人公司,根本就不可能有不需要跟團隊溝通的時候,怎麼樣把自己做的事情講清楚,怎麼樣與團隊報告自己的進度,這絕對是在公司工作的基本能力,無論你在哪個職位。

硬實力這裡只有一點要特別注意是,在新創公司,由於迭代速度較快,可能某人才原本被聘僱來A職位做得行雲流水,因為公司需求的改變,改被放到B職位來做事,此時有可能該人才在B位子的硬實力就不夠了,雖然遺憾,但這也必須要視為是硬實力不夠的一種,而不能因為職位改變就標準不同的看待。

能力這個標準是在招募過程中最容易被檢核的一環,也是大部分的面試會放大多心力的地方。不過,仍然有機會在開始合作後才發現一些面試環節沒有發現的問題,譬如學習能力,因為面試的時候經常都是找受試者已經比較熟悉的部分來檢核,甚至有時候leetcode題目有可能已經刷過,但在面對全新的codebase、全新的技術的時候,才可能會發現學習能力上的問題。

在三個層級中,能力是我覺得可以用最短的時間就能「確診」的問題,再更具體一點,平均來說我覺得貼身工作三個月以內應該就要能夠發現。這也是管理者最不應該猶豫的原因,不過要注意的是,能力不代表經驗,沒有經驗不代表沒有能力,我遇過很多非常好的成員在越沒經驗的時候反而越能展現自己的學習跟組織能力,仍然可以把自己沒做過的事情近乎完美的完成。

至於能力到底是不是能夠培養出來的,我覺得這就很depends了,要考慮的因素包含公司是否有資源跟時間能慢慢培養,這個缺乏的能力是否有辦法培養出來、距離標準的距離等等。但若是以新創公司資源有限的角度來說,要能花時間慢慢培養是比較有挑戰性的,也不是我會最建議的做法。最後,要提醒容易心軟的管理者,能力是金字塔最底層的基石,若已經判斷夥伴能力上有問題,他的文化跟動機再好,這也不會是個足夠穩固的金字塔,該做的決定就是得做。

Culture Fit 文化

文化就是公司的憲法,是至高無上的規範,明確的定義出了什麼樣的行為跟價值觀是公司推崇的,什麼樣的行為是違反的。文化規範的是大家的「行為」,在什麼情況下應該要以什麼樣的行為來應對,像是看到紅燈要停,看到綠燈才能走這樣的基本的行為規範。所以在討論這個層級之前,公司有明確訂定的文化是先決條件,如果沒有明確定義且與夥伴傳達清楚,那就不適宜用文化來評判團隊成員的行為。

文化在招募環節通常都會包含,或多或少會跟面試者一起探討彼此的價值觀跟做事情的方法,可是問題是一個人形塑了十年二十年的價值觀,非常難在短短一兩個小時的面試之內就交代清楚,更遑論在面試的環節,受試者很自然的會做出 favor 面試官的回答,在這個不對等的面試關係裡,要看到最真實的自我難度就很高了。

要能確診出文化的不符合,我覺得至少要花到六個月以上的時間,除了一些很極端的case之外,因為太多的價值觀都是隱性的,很難在最一開始就看出來,尤其是剛加入一個團隊的時候一定會有甜蜜期,就像熱戀期一樣,這時候雙方的各種行為都可能會被用玫瑰色的眼鏡包裝,要在新鮮感褪去之後問題才會浮現。

若管理者發現夥伴是在文化上的表現有問題,那這時必須要格外小心處理,因為文化是最容易引起爭議的部分,也最容易有主觀意識的介入。此時重要的就是回歸文化的初心,拿出明確定義文化的文件,要求雙方一起回到這個文件上進行溝通,確保管理者的意見在文化規章上是能找到的,且一定要能舉出具體的事例,因為文化規範的是「行為」,必須具體指出行為有什麼不符合的部分,才能繼續做出討論。

Motivation 動機

在確認成員的能力跟文化都沒有問題,甚至超乎預期後,我們就可以來談談成員在這間公司工作的動機了。比起前兩者,動機更容易受事件影響而改變,能力跟文化都需要較長時間的形塑,但有些動機改變的發掘對管理者來說可以是一瞬間的事情,來的措手不及,也很可能某個成員在剛開始加入的時候的動機,與加入幾年之後的動機已經完全不一樣了。

動機很難由別人加諸,如果需要別人給動機才知道自己為什麼要工作,你最一開始應該也不會錄取他,所以很多人來問我要怎麼改變團隊成員的動機,我認為這句話的基點是有問題的:動機不容易被改變,只能幫助成員一起更明確的釐清。的確有可能是他自己說的是A動機,但在與他工作的過程中你發現其實他對於B動機也有很深的追求,那此時是很適宜幫助他一起釐清他想要的到底是什麼,然後想辦法找出跟公司目標 align 但也能夠跟成員的動機 align 的事情,取得雙贏局面。

把動機這個層級分得更細一些的話,動機的種類可以分為:

- 外在環境:年齡、家庭狀況、身體狀況、環境改變。譬如團隊成員結婚生小孩,可能有更多經濟壓力,或是想要出國進修、轉換跑道

- 內在動力:自我精進、想學更多東西(很有可能是他最符合文化的點)、不想被虧待

動機的目標則可以粗略分成:

- 實質目的:更多的錢、更多的股票、想休息

- 抽象目的:責任、影響力、知識、挑戰性

大多時候外在與內在,實質與抽象都是並存,很少有純粹因為單一原因形塑的動機,但這之中仍然有多寡的區分,這時候就要靠管理者談話之中推斷成員的原因偏重哪個。以下根據我個人的經驗評判,(不負責任的)推論這 2x2 的組合中,團隊成員能繼續留任的機率:

- 外在環境 + 實質 or 抽象:低

- 通常這是伴隨著外在環境的巨大改變,我個人有碰過的包含出國念書、出國工作等等,這種幾乎不可能以小公司現有的資源能滿足,除非是大公司,能有不同的location去轉調,因為外在因素很大幅度的加薪也通常不是小公司能負荷的。所以如果遇到夥伴的動機改變是因為外在環境的改變影響的話,最好的方式就是好聚好散,讓他放心去飛,不需要增加無謂的壓力或是愧疚感。

- 內在動力 + 抽象:中

- 因為內在動力影響,通常是想要精進自己,擴大自己的影響力這種,而最主要的目的也不只是為了加薪,反而是學更多、讓自己更強這種的話,能夠找到align雙方需求的project我覺得是50/50,除非是已經非常高階的成員,不然不太可能在公司內部找不到能讓團隊成員學習更多的項目,就算是很高階的成員,也幾乎一定可以給予他更高的目標,挑戰更困難的milestone。但是,並不是說更困難的項目就一定能符合成員的期待,找得到更困難的項目也不代表一定能align with公司的目標,這時候就必須要case by case的考量了,究竟是留下這個人才,給他為他量身打造的項目,但不一定現階段對公司最有用,還是給他對公司目前最有用,但是冒著他可能覺得無法符合期待還是離開的風險,就是管理者的智慧了。

- 內在動力 + 實質:高

- 若管理者判斷此時團隊成員的動機改變目的是為了實質需求上的增加,可能因為覺得自己被虧待,也可能因為有外在的誘因,此時只要能夠符合成員的期待,能留下成員的機率是比較高的。當然這也是要管理者判斷覺得值不值得做這個調整,也可以跟market rate做比較,衡量現在達到成員的需求與重新在市場招募的效果哪個較好,綜合考量來決定。因為此時的目標是實質上的需求,能不能達到就是一翻兩瞪眼的事情,相對起來會更好預測一些。

Again,我認為動機是沒辦法由外在給予的,管理者能做的只有盡量找到成員與公司的需求之間的交集,當這個交集不存在的時候,或是交集並不符合公司成長需求時,勇敢的好聚好散也未必不是好的結局,江湖這麼大,以後還是有機會再相見的!

總結一下,我認為利用能力、文化、動機這三層的金字塔,能更有效率的判斷人才的價值,也提供指引讓公司決定該用多少心力跟資源投注在該人才身上,達到最好的效果。