批評|MIYASHITA PARKをどう理解できるのか

058 | 202108 | 特集:建築批評《MIYASHITA PARK》/How can we understand MIYASHITA PARK?

MIYASHITA PARKの計画をはじめて知ったとき、これは極めて深刻な事態になったと感じた。しかし建築・都市計画・造園などの分野からの批判は限られているばかりか、PFIによる新たな挑戦だという論調があちこちでみられた。そこで、なぜ深刻な事態だと自分は感じたのか、整理して考える必要があると考えた。宮下公園からMIYASHITA PARKへの変化を、どのように理解することができるのか。それが問われている。

まず実態として、宮下公園変容の詳細を、公園に関連する法制度の変遷と併せて調べた。その際に膨大な情報が記録されている「宮下公園「整備計画」よもやま話」というウェブサイトが非常に有益であった*1。「Author:よもやま話編集委員会」プロフィールには「2010年9月の宮下公園行政代執行の際、発言の多くが無根拠である危機感を抱き、資料提供を目的として作成」と記してあり、存分に参照させていただいた。改めて、この場でも感謝と敬服の意を表したい。

こうした実態把握と共に、人権と民主が確保された都市が成立するために、という前提条件を置いたときに、必要な公共用物である公園の在り方に関する理論を整理した。そのような作業の中で「都市における『公園』」という捉え方が重要であることに気づき、実態と理論を組み合わせて、その在り方を再考した。

以上をまとめた査読論文「「都市における『公園』」の再考 -事例研究:繁華街・渋谷における宮下公園の変容」が、2021年3月号の日本建築学会計画系論文集に掲載され、建築作品小委員会の目に留まった*2。今回、MIYASHITA PARKの作品批評という原稿依頼をいただいた背景にはこのような経緯がある。よって詳細はそちらをご参照いただきたく、本稿では、宮下公園の誕生からの経緯にも多少触れつつ、現場での雑感をふまえて、作品批評を試みたい。

「宮下公園」の誕生から「みやしたこうえん」へ、さらに「MIYASHITA PARK」へ

宮下公園は、明治時代から戦後まで、長期にわたって継続して実施されてきた線状の大規模土木事業(河川・鉄道・道路)の結果として反射的に生み出された土地を、面的な都市計画事業(戦災復興土地区画整理事業)によって寄せ集めることにより、1953年10月に児童公園として開園したものだ。

当時、公園は、東京緑地計画(1932年)の緑地というカテゴリーに含まれていた。公園施設基準(1951年)は、①常時公開、②屋外の健全なレクリエーション、③営利要素の排除、④公共団体の設置管理運営の原則、⑤施設設置制限、という根本方針を掲げていた。つまり公園とは、緑という自然に触れながら、常に市民が安らかに身を置くことができる場所であることが期待されていたといえよう。

しかし当初から、公園制度にはもう一つの意味が託されていた。江戸から東京に変わるとき、明治政府は土地を私有地と公有地に分けたが、土地の上にいる庶民全員がどこかの私有地に身を置けるわけではなかった。そこで公有地の中で道路ではない部分、すなわち公園に無宿者を引き受けた*3。このような公園の実態は、都市公園法(1956年)において配慮されず、放置された。

高度経済成長期に入り、東京オリンピック(1964年)を契機に、民間事業者の参入により駐車場が建設され、公園は二階に遠のいた。このような整備は、法制度が整う前だったから可能だったのだろう。地面から離れて都市との関係が希薄になった公園は、経済不況によって家や屋根が無かったり、不安定な居住環境しか持てなかったりする状態な人々(以下、ホームレス)の居場所になった。閉店後の軒先などでバラバラに夜を過ごしていたホームレスが宮下公園において共同生活を営んだ。自主規範や協力体制や関心団体の結成が生じた*4。

そのような状態を、活性化という方向性を共有していた地元の方々や渋谷区は望ましくないと捉えた。国も活性化を目的とする法制度を着々と整えていた。そこで区は、地元参加の仕組みと規制緩和の手法とりわけ民間活力の導入を積極的に援用した。その結果、施錠や課金が必要となるフットサル運動施設の設置、株式会社ナイキジャパン(以下、ナイキ)の提案を元にした新公園計画の決定、行政代執行を伴い7ヶ月半に及んだ宮下公園閉鎖、2011年4月30日「みやしたこうえん」の開園、という一連の経緯となった。

「みやしたこうえん」に関して、区は、ネーミングライツ等を盛り込んだ十年間の協定をナイキと結んでいた。しかし完成から三年後に「MIYASHITA PARK」計画が表面化した。東京オリンピック(2020年)の誘致が決定し、それを活性化の契機と捉えた区は、公募型プロポーザルを行ったのだ。同じ頃「渋谷・野宿者の生活と居住権をかちとる自由連合(のじれん)」から申請された2014–15年末年始の「都市公園許可申請書」を、区は不許可としている。区議会などにおいて、公園の位置変更(南端の公園部分を新たな公園計画からは除外して、北街区と南街区をつなぐ従来の橋を面にすることで都市計画公園面積に算入するので面積としては減じないという計画。除外部分はホテル建設)や都市公園法運用指針の原則からの逸脱(立体都市公園制度は既設の公園ではなく新設の場合に適用するという原則)、公益的な施設として商業施設やホテルが該当することへの疑問などの質疑応答が交わされた。いずれもMIYASHITA PARK化を推進する渋谷区の答弁は覆されず、2015年12月、三井不動産と区の定期借地権を主要事項とする基本協定は締結された。2017年3月27日「みやしたこうえん」は供用停止となった。その後の閉鎖は3年3ヶ月続き、2020年7月28日にオープンした「MIYASHITA PARK」の定期借地権は30年に及ぶ予定だ。

MIYASHITA PARKという現場にて

実は「みやしたこうえん」から「MIYASHITA PARK」の過程に立ち会った。渋谷区景観審査会委員だったからだ。景観審査会の議題に、MIYASHITA PARKのプロジェクトが上がってきたが、止めることはできなかった。景観審査会の権限は、外観の表層的デザインという狭く限定された「景観」に関する意見に限られている。そこで、せめて①路上から公園へと容易にアクセスできる物理的な通路空間と、②植物や樹木によって地面から一体となった緑[v]を確保すべきだと要請した。事業者と設計者は、審査会の場で模型や図面を駆使しながら、それらは確保できていると主張し、完成後も維持管理に最善を尽くすと説明した。

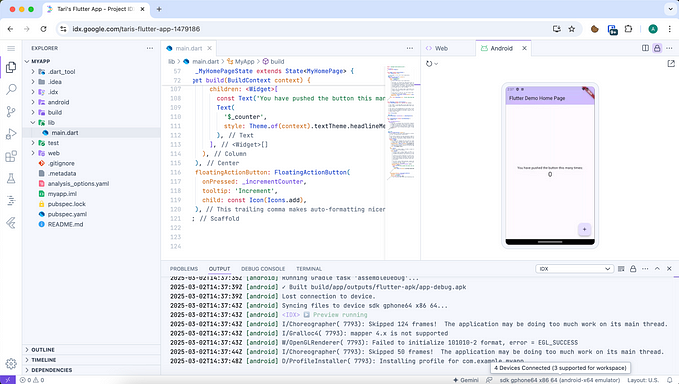

完成後に行ってみた。地下に駐車場、一階から三階までは店舗、その屋上に宮下公園がある。公園は、さらに地面から遠のいていた。縦動線としては階段だけでなくエレベーターやエスカレーターも併せて用意されているが、この先に公園があるとは意識できない(Fig1)。キャノピーが建物全体を覆って蔦が絡まる予定だったが、緑量に乏しく、地面との一体感も屋上での緑陰もない(Fig2、3)。一階部には超高額もしくは有名ブランドの路面店がいくつか入っているが、客をもてなすために(あるいは客と非客を選別するために)店員が立っており、近寄りがたい(Fig4)。隣接の神宮通公園をみれば、公園と道路の関係は大きく異なる(Fig5)。屋上部にある公園のホテル前の「芝生ひろば」では、自動芝刈り機が作動中で柵の中への立ち入りが禁じられていた(Fig6)。ここが、ホテルの前にある非建蔽地として、ではなく、「芝生ひろば(=都市における広場)」として使われることはあるのだろうか。屋上以外の階にもベンチが設置されていて、一見おしゃれなのだろう。しかしいずれも寝っ転がりにくくできていて、宮下公園の指定管理者「宮下公園パートナーズ」(代表企業=三井不動産、構成企業=西武造園株式会社)による禁止事項の看板も併せて、路上生活者排除の意図に、私は嫌悪感を覚えてしまう(Fig7)。

とはいえコロナ禍にもかかわらず、それなりの数の人が思い思いにこの場を楽しんでいる。それが現場で生成されている実態だ。

4 「都市における『公園』」概念の危機

MIYASHITA PARKは宮下公園と同一ではない。MIYASHITA PARKは商業複合施設であり、その建物の屋上部分に宮下公園がある。そして繰り返しになるが、その新たな宮下公園において、それなりの数の人が楽しんでいる。そのような現場の実態が目前にある一方で、それによって失われたものに思考を巡らせてみよう。

商業複合施設がPARKと名付けられることによって、宮下公園が有していた「都市における『公園』」概念は、解体されて寄生された。

解体された部分とは、非常事態に陥った人が身を置く場所としての機能であり、それは誕生以来、実態として公園に託されてきた部分だ。そのような場所だからこそ生じた連帯がある*6。こうした実態をみるとき、非常事態とは一時的であるはずだし、社会は誰かの身に起きた非常事態に対応しているはずだ、という思考の再考が迫られる。

寄生された部分とは、市民が緑に触れ合いながら安らかな時間を過ごせる空間という公園のイメージだ。こうした公園のイメージは近代初頭に構築された願望だった。しかし市民という概念は、空間に紐付けて言及されるとき、「ヨリ多数」を意味することになり、結果として常に排除が生じる。具体的な空間とは物理的な範囲であり、常に限定的だからだ。

これらの解体された部分と寄生された部分は「都市における『公園』」概念において、これまでも衝突しながら存続してきた。たとえば非常事態に陥ったらどうすれば良いのか、非常事態に陥った人がいたら社会はどうすれば良いのか、公園はどのように使われれば良いのか*7、といった問いは、人が一人では生きられず、空間には集合的な性質があるので、必ず存在する。その問いを隠蔽しないのであれば、衝突は必ず起こる。実態と理念の衝突であり、そのための場が都市には必要だ。そのような場としても「都市における『公園』」は機能してきた。法制度が可能にする、法制度からの自由が試される場だ。

宮下公園がMIYASHITA PARKの一部になって失われたのは、そのような場だ。衝突の場が失われたということは、実態と理念はどのように調整し得るのかという問いの喪失、ひいては私たち一人ひとりが問いを考えない態度につながってしまうのではないか。少なくともMIYASHITA PARKへの変化とは、問いを考えない社会の現れだといえよう。問いを考えない態度とは、実態を生きる個人を相互に無視し合う態度であり、理念を掲げることを諦めた態度である。

態度があるから場が生まれるのではなく、空間があるから態度が生じる。であるならば、空間に携わる私たちは、どのような空間を守り、提案していくべきだろうか。であるならば、空間に携わる私たちは、失われた空間によってどのような態度を消そうとしているのだろうか。また、どのような空間を守り、提案していくべきなのだろうか。それらが「MIYASHIT PARKをどう理解できるか」という表題の問いを構成している。

*1「宮下公園「整備計画」よもやま話」最終閲覧2021.7.17

*2 窪田亜矢(2021)「都市における『公園』」の再考 -事例研究:繁華街・渋谷における宮下公園の変容」、日本建築学会計画系論文集, 86(781), 1001–1011

*3 土肥真人(1994)江戸から東京への貧民収容の制度的変化と都市オープンスペースの変化に関する考察、造園雑誌57(5), 55–60

*4 全らは「ホームレスコミュニティ」という概念を提示している。全泓奎・大原一興・小滝一正(2003)ホームレスコミュニティの共生型居住に関する研究 -渋谷区宮下公園における当事者参加型調査を中心として、日本建築学会計画系論文集№565, 183–191

*5 Fig2,3,6等で紹介した緑のあり方は、エコロジカル・デモクラシーとは相容れないものだろう。土肥真人・杉田早苗・河西奈緒・北畠拓也(2016)「社会と自然の結節点としての公園」というビジョン -東京五輪・パラ五輪を巡るふたつの動き、『都市問題』後藤・安田記念東京都市研究所、107(12)、77–89

*6 木村正人(2019)<共(コモンズ)>の私有化と抵抗 -渋谷におけるジェントリフィケーション過程と野宿者運動、空間・社会・地理思想22号、139–156

*7 これらの一連の問いについては、太田匡彦(2009)明渡しか、除去か -「占有」と「事実上の排他的支配」の間に立つ大阪地裁第2民事部、東京大学法科大学院ローレビューvol.4、85–128での論旨展開を参照。

![藤木忠善[1933-]山が繋いだ建築人生](https://miro.medium.com/v2/resize:fit:679/1*T9LtfOaquJ74WuxGpMWVrA.jpeg)